Выставка редких снимков в музее Академии

К необычному Дню рассматривания старых фотографий, который ежегодно отмечается во всем мире 5 ноября, музей Академии подготовил выставку редких снимков, посвященных работе Центрального института усовершенствования врачей в первые годы его существования. На выставке представлены уникальные фотоматериалы 1930-х годов, долгое время хранившиеся в запаснике музея. Многие снимки пожелтели от времени, однако именно они являются хранителями истории - отсылают нас к истокам и наглядно показывают, какой была Академия в те далекие годы: первые кафедры, первые преподаватели, руководство, клинические базы, первые выпускники.

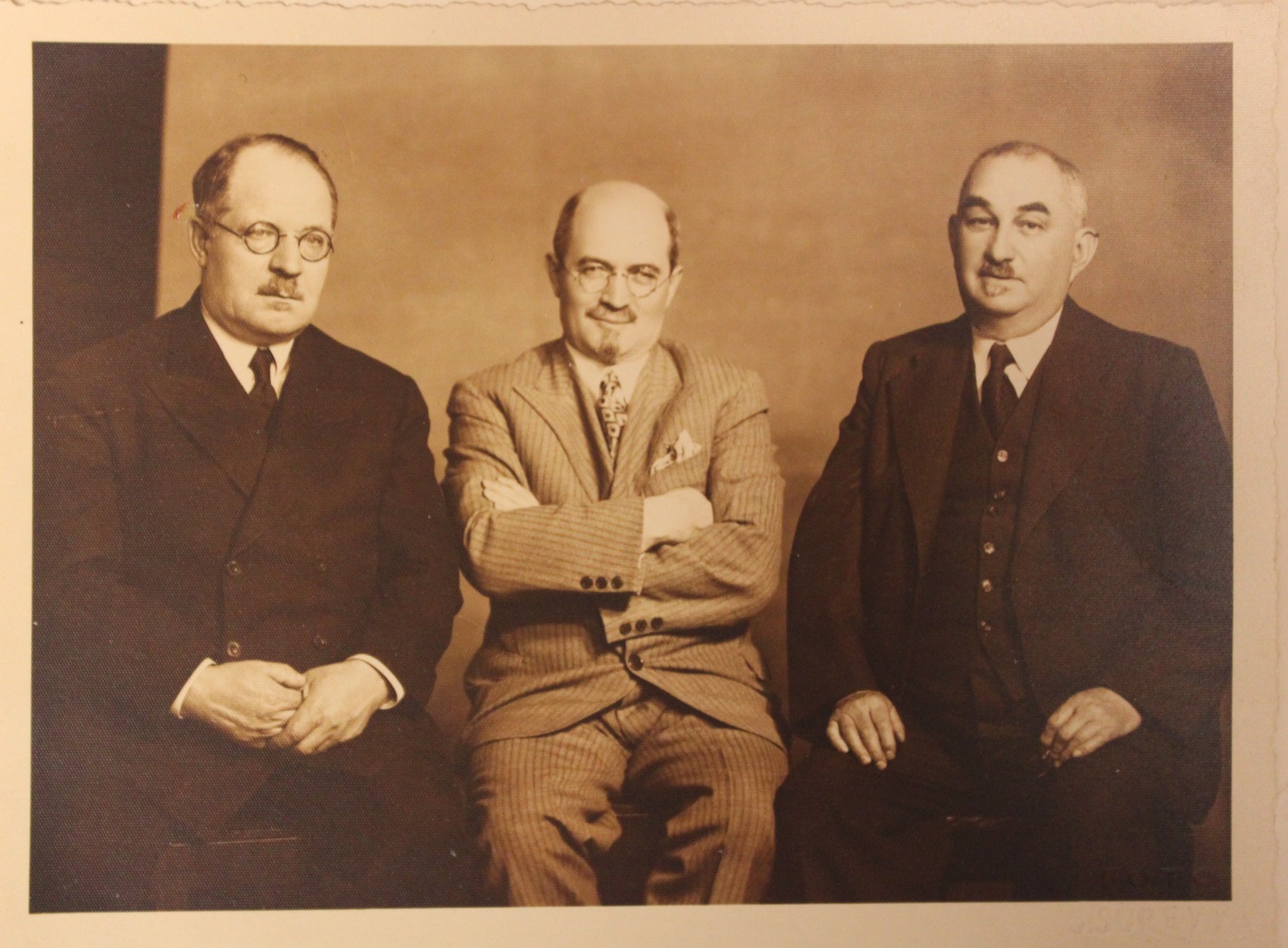

Николай Нилович Бурденко, Григорий Михайлович Данишевский и Роман Альбертович Лурия

Николай Нилович Бурденко, Григорий Михайлович Данишевский и Роман Альбертович Лурия

«Николай Нилович Бурденко, Григорий Михайлович Данишевский и Роман Альбертович Лурия» - единственная совместная фотография первого директора ЦИУВ, его заместителя по учебной работе, заведующего кафедрой терапии, и выдающегося хирурга, основоположника нейрохирургии, сделанная в Стамбуле; «кафедра хирургии профессора А.Д. Очкина» - фотоснимки с вехами своего времени (больничные палаты, операционные, торшеры в клинике, галстук-бабочка у профессора); совместные фотографии с первыми выпусками курсантов преподавателей ЦИУВ, которым будет суждено не только пройти полувековой путь с Центральным институтом усовершенствования врачей, но и войти в историю отечественной медицины – Б.Е. Вотчал, Р.А. Лурия, С.С. Юдин, А.З. Чернов, Н.Н. Приоров и многие другие.

Профессор Р.А. Лурия с курсантами первого выпуска

Профессор Р.А. Лурия с курсантами первого выпуска

На выставке также можно увидеть уникальную фотографию «Профессор Р.А. Лурия с курсантами первого выпуска» (1931), которая не раз тиражировалась на баннерах, фотостендах, размещенных в разных корпусах Академии, и в печатных изданиях. Многочисленные копии этой фотографии, выполненные во всевозможных техниках, на разных типах бумаги, составляют целую архивную папку в хранении музея. Однако мало кто знает, как эта фотография попала в музей РМАНПО, поскольку книги поступлений того времени были утрачены еще в советские годы. Этим летом сотрудникам музея Академии удалось обнаружить оригинал фотографии с дарственной надписью на обороте. От руки черной ручкой на ней написано: «1й выпуск врачей-курсантов ЦИУ – Москва – 1931 год – июнь. Во дворе бывшей Екатерининской больницы. В ряду преподавателей, крайняя справа – секретарь партийной организации больницы. Строит проф. Лурия Р.А. – впереди него староста курсов – врач Варшава. От старосты направо, во втором ряду, сижу я (в панаме), Загатина П.А.». И ниже подпись: «Фото ЦИУ от врача Загатиной П.А. 1975 – XII, Магнитогорск».

«Загатина Прасковья Алексеевна [29.07 (11.08).1903, г. Екатеринодар Кубанской обл., ныне г. Краснодар – 10.03.1999, Магнитогорск], эпидемиолог, заслуженный врач РФ (1949), отличник здравоохранения (1952). Окончила Кубанский медицинский институт (1926). В 1926-1932 годах терапевт и эпидемиолог в станицах Кубани. Также училась в институте усовершенствования врачей (1931) и в институте тропических болезней. В 1932 году приехала на Магнитострой, работала участковым врачом на 6-м участке и в соцгороде. В 1933 году, в период роста заболеваемости населения малярией, стала инициатором создания противомалярийной станции, в 1933-1940-х годах была ее руководителем. С ростом заболеваемости брюшным и сыпным тифом (1940) назначена гор. эпидемиологом. Благодаря деятельности П.А. Загатиной удалось избежать значительных вспышек инфекционных заболеваний в период строительства города и металлургического завода, а также в период Великой Отечественной войны. В 1950-1956 годах П.А. Загатина была зав. эпидемиологическим отделом городской санэпидстанции. Автор неопубликованных записок «Эпидемиология и профилактика брюшного тифа в Магнитогорске» и труда «Система медико-санитарного обслуживания населения города Магнитогорска 1929–1960 гг.» (Информация взята с сайта «Энциклопедия Челябинской области».)

В Магнитогорске о Прасковье Алексеевне ходили легенды. Именно она возглавила борьбу с малярией на огромной стройке у подножия Магнит-горы, куда со всех концов страны ежедневно прибывали сотни людей, и где еще не было условий для санитарной обработки. Именно она, узнав о вспыхнувшей там эпидемии оспы, а затем сыпного и брюшного тифов, поехала в Москву за путевкой на Магнитострой. Именно ей в 1933 году предложили организовать малярийную станцию, узнав о ее опыте работы эпидемиологом в Краснодарском крае.

«Мы продолжали работать. Летом, помню, трудовой день мой и моих товарищей начинался в пять часов утра. Нашими пациентами были не только строители – приходилось обследовать и жителей районов. Конечно, своими силами мы бы не справились с малярией. Нужен было транспорт, бочки с нефтью, мазут для обработки водоемов. Во всем этом постоянную помощь оказывали нам хозяйственные организации стройки и рождающегося комбината» (из воспоминаний П.А. Загатиной).

В послевоенные годы с малярией было покончено, и малярийную станцию в 1955 году ликвидировали. Ее сотрудники вошли в состав санэпидстанции. Как пишет краевед Ирина Андреева, отдел, который возглавляла Загатина, был настолько профессиональным, что главный врач санэпидстанции того времени никогда не вмешивался в его работу, полностью доверяя Прасковье Алексеевне и ее сотрудникам. В те же годы П.А. Загатина организовала научное общество врачей-эпидемиологов, инфекционистов, филиал Московского научного общества, и успешно руководила им.

Подробнее о П.А. Загатиной в статье «Она победила малярию»: https://magmetall.ru/news/avtomig/ona-pobedila-malariu/