Современные терапевтические школы России: московская терапевтическая школа Д.Д. Плетнева - М.С. Вовси на базе РМАНПО

Помимо стремительного развития технологий, XXI век поставил человечество перед глобальными вызовами: сердечно-сосудистые заболевания, онкологические патологии, сахарный диабет, ожирение, принимающие масштабы эпидемий. Важным принципом современной медицины является ее профилактическая направленность и развитие терапевтических направлений.

Терапия всегда есть и будет основой всех медицинских наук, а терапевтические школы и сообщества играют важнейшую роль как в формировании клинического мышления врачей многих специальностей, так и в стратегическом развитии здравоохранения в целом.

На кафедре терапии и полиморбидной патологии имени академика М.С. Вовси РМАНПО сохранили и воссоздали историю о выдающихся ученых, которые внесли свой вклад в развитие медицины. Изучение истории призвано возродить забытое, напомнить об уцелевшем и призвать к его сохранению, воздать должное тем, кто в меру сил и возможностей в соответствии с духом времени творил благие дела во имя любви к людям. Открывая события далекого прошлого, мы открываем для себя имена целой плеяды ученых. Это были великие люди – ученые, получавшие удовлетворение от сознания собственной пользы, которые внесли большой вклад в развитие отечественной и мировой медицины.

Об истории развития медицины и выдающихся ученых

История развития внутренней медицины начинается с возникновения у человека различных болезней, определяющих необходимость оказания соответствующей помощи больному. В течение длительного времени внутренняя медицина в основном была представлена терапией (термин — производное от греческого слова herapéia — уход, забота, лечение), с акцентом на лечение.

С начала XIX века в медицинскую практику прочно вошел термин «внутренние болезни», более широкий по смыслу и включающий в свое определение не только лечение, но и необходимость изучения причины, клинической картины болезней внутренних органов, их диагностику и профилактику. Этот этап в развитии медицины предопределил возникновение в последующем различных школ, характеризующихся общностью научных концепций, направленности исследований и принципов диагностики и терапии при наличии основателя школы и его учеников-последователей.

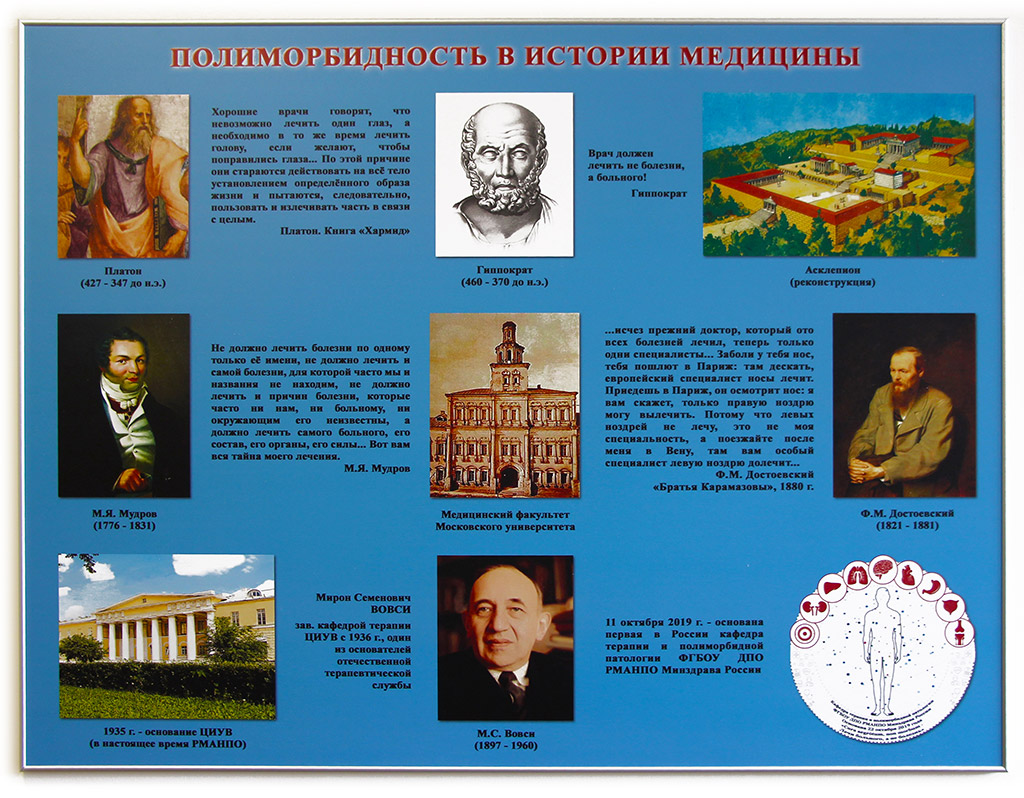

Основоположником медицины, на трудах которого училось не одно поколение врачей, считают Гиппократа. Великий клиницист в своей практике придерживался двух главных принципов: восприятие человека как «единого целого» и «не навреди». Одним из ярких последователей Гиппократа, свято соблюдавших его главные принципы, в истории отечественной медицины, является Матвей Яковлевич Мудров, который считал терапию «матерью» всей медицины. Благодаря ему в начале XIX века в России стали применять комплексный подход к лечению больного, уделять особое внимание ведению истории болезни.

Свой вклад в развитие терапевтических школ в Москве в первой половине XX века внес и продолжил научные традиции Г.А. Захарьина и яркий представитель отечественной медицины Дмитрий Дмитриевич Плетнев. Внедрение своих научных идей в клиническую практику, широта и величие его таланта как врача и педагога по праву позволяют считать Д.Д. Плетнева одним их ярких представителей отечественной медицины и основателем одной из Московских терапевтических школ.

Д.Д. Плетнев с момента основания Центрального института усовершенствования врачей — ЦИУВ (в настоящее время — РМАНПО) возглавил II терапевтическую кафедру и руководил ею до 1937 года.

Наследие выдающегося ученого, врача и педагога Д.Д. Плетнева оказало большое влияние на формирование клинического мышления многих поколений врачей. К научной клинической школе Д.Д. Плетнева относятся многие выдающиеся деятели медицины, среди которых восемь прямых учеников: М.С. Вовси, Б.А. Егоров, П.Е. Лукомский, В.Г. Попов, Л.П. Прессман, О.И. Сокольников, А.З. Чернов, И.С. Шницер.

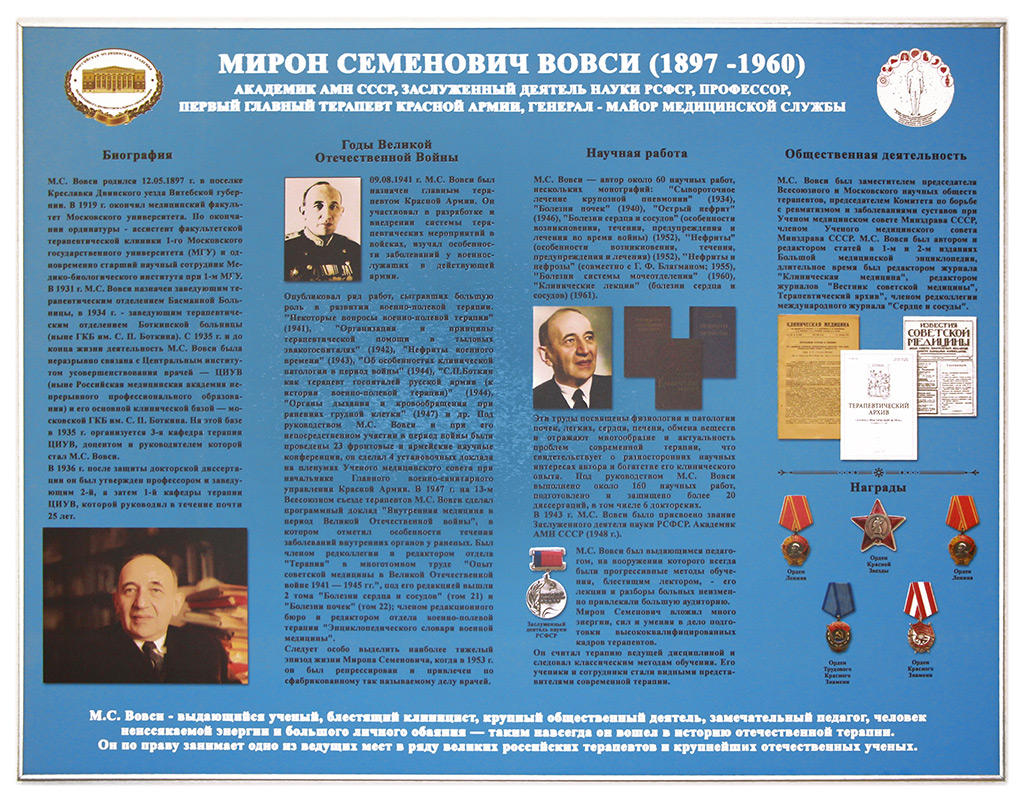

М.С. Вовси — блестящий клиницист и великий ученый в 1936 году после защиты докторской диссертации был утвержден профессором и заведующим 2-ой, а затем 1-ой кафедры терапии ЦИУ. В течение почти 25 лет Мирон Семенович руководил этой кафедрой и одновременно был научным руководителем терапевтических отделений больницы им. С.П. Боткина (ГКБ им. С.П. Боткина).

Спустя многие годы в своем докладе, посвященном 25-летнему юбилею I кафедры терапии Центрального института усовершенствования врачей (ЦИУВ, в настоящее время — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации), М.С. Вовси именно Д.Д. Плетнёва назовет своим учителем.

В годы Великой Отечественной войны М.С. Вовси еще раз проявил качества блестящего организатора и крупного учёного, являясь главным терапевтов Красной (затем – Советской) Армии, назначенным по рекомендации Г.Ф. Ланга.

М.С. Вовси — автор около 60 научных работ, в том числе нескольких монографий, которые не утратили практического значения и в настоящее время: «Сывороточное лечение крупозной пневмонии» (1934), «Болезни почек» (1940), «Острый нефрит» (1946), «Болезни сердца и сосудов» (особенности возникновения, течения, предупреждения и лечения во время войны) (1952), «Нефриты» (особенности возникновения, течения, предупреждения и лечения) (1952), «Нефриты и нефрозы» (совместно с Г.Ф. Благманом; 1955), «Болезни системы мочеотделения» (1960), «Клинические лекции» (болезни сердца и сосудов) (1961). Эти труды отражают многообразие и актуальность проблем современной терапии, что свидетельствует о разносторонних научных интересах автора и богатстве его клинического опыта. Эти работы посвящены физиологии и патологии почек, легких, сердца, печени, обмена веществ.

М.С. Вовси — выдающийся педагог, на вооружении которого всегда были прогрессивные методы обучения. Он вложил много энергии, сил и умений в кропотливое и нелегкое дело подготовки высококвалифицированных терапевтов. Его ученики и сотрудники стали видными представителями современной терапии: Г.Ф. Благман, М.И. Шевлягина, И.С. Шнииер, Е.А. Александрова, Г.Н. Гастева, Н.И. Гилунова, Г.П. Кулаков, 3.Н. Прокофьева, Я.П. Цаленчук, В.Е. Фрадкина, А.Л. Шляхман и др. Под его руководством выполнено около 160 научных работ, подготовлено и защищено более 20 диссертаций, в том числе 6 докторских.

М.С. Вовси — выдающийся педагог, на вооружении которого всегда были прогрессивные методы обучения. Он вложил много энергии, сил и умений в кропотливое и нелегкое дело подготовки высококвалифицированных терапевтов. Его ученики и сотрудники стали видными представителями современной терапии: Г.Ф. Благман, М.И. Шевлягина, И.С. Шнииер, Е.А. Александрова, Г.Н. Гастева, Н.И. Гилунова, Г.П. Кулаков, 3.Н. Прокофьева, Я.П. Цаленчук, В.Е. Фрадкина, А.Л. Шляхман и др. Под его руководством выполнено около 160 научных работ, подготовлено и защищено более 20 диссертаций, в том числе 6 докторских.О кафедре терапии и полиморбидной патологии РМАНПО

Кафедра терапии и полиморбидной патологии имени академика М.С. Вовси – одна из самых молодых в Академии, и тем не менее у нее славная многолетняя история. Она создана решением Ученого совета РМАНПО от 22 октября 2019 года и продолжает курс образованной в ноябре 1953 года IV кафедры терапии Центрального ордена Ленина института усовершенствования врачей (ЦОЛИУв), заведующим кафедры в то время являлся профессор А.А. Кириченко, на формирование у медицинского работника целостного подхода к ведению пациента, основанного на мультидисциплинарном взаимодействии, учете психофизиологических особенностей организма пациента, индивидуализации целей и схем лечения.

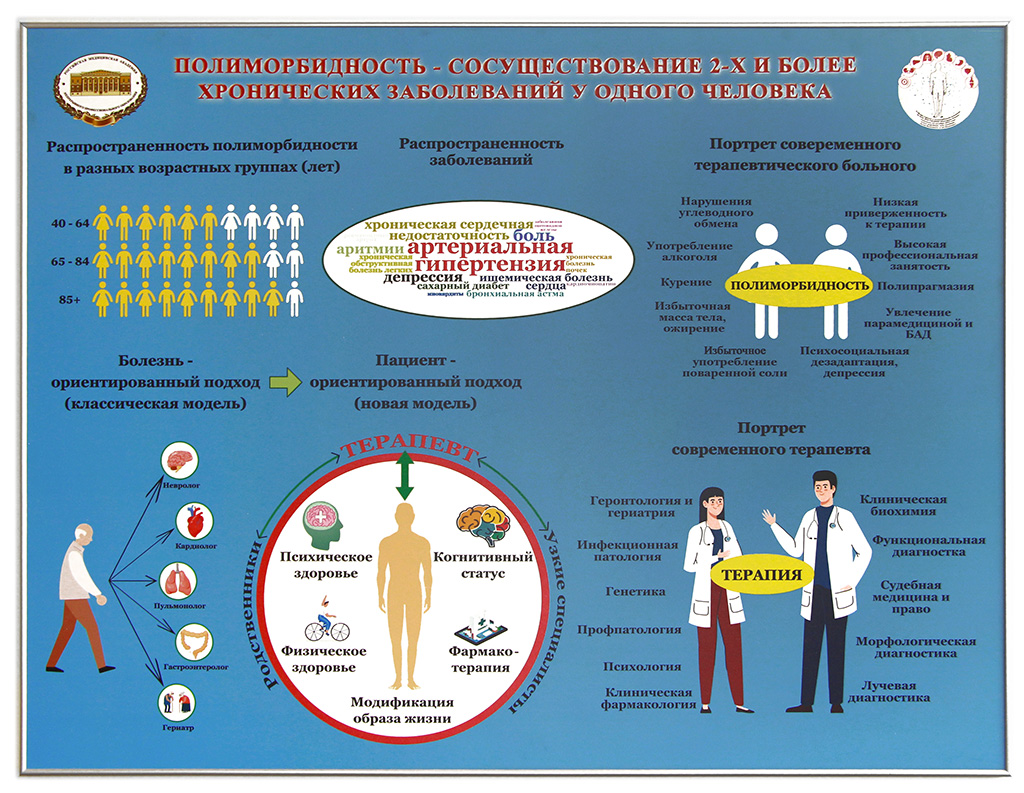

Для московской терапевтической школы, школы Д.Д. Плетнева, М.С. Вовси всегда было характерно следование основополагающему принципу медицины — лечить не болезнь, а больного. За последние годы в связи с увеличением продолжительности жизни возросло и количество пациентов, имеющих одновременно несколько заболеваний (полиморбидных пациентов), что делает неприемлемым использование традиционного болезнь-ориентированного подхода.

Полиморбидность – это настоящий вызов современной медицине. Мысль о создании кафедры родилась потому, что таких больных все больше и больше, но при этом не разработаны подходы к диагностике и лечению полиморбидного пациента, то есть при сочетании разных болезней у одного человека.

Зав. кафедрой, д.м.н., профессор

Ольга Дмитриевна Остроумова

В настоящее время современное развитие медицины диктует необходимость внедрения в клиническую практику пациент-ориентированного подхода, который учитывает не сумму хронических заболеваний у пациента, а индивидуальные особенности организма человека. Подготовка врачей нового поколения, ориентированных на принципы персонализированной медицины, является основной задачей кафедры.

Сегодня на кафедре разрабатываются новые образовательные программы и модули, необходимые в системе непрерывного профессионального образования. Инновационные подходы в обучении открывают широкие возможности для реализации новых образовательных и научных проектов.

Обучение ординаторов, аспирантов, врачей-терапевтов проводят высококвалифицированные преподаватели (сотрудники кафедры) – специалисты в области терапии, кардиологии, ревматологии, гастроэнтерологии, клинической фармакологии, гериатрии, функциональной диагностики на четырех клинических базах кафедры, в том числе в Городской клинической больнице имени С.П. Боткина ДЗМ и в НУЗ «Научный клинический центр ОАО РЖД».

Сотрудники кафедры терапии и полиморбидной патологии предлагают слушателям широкий спектр образовательных циклов и программ, в том числе уникальных, в соответствии с профилем кафедры:

Терапия и полиморбидная патология в практике врача клинической специальности (144 часа).

Терапия (144 часа).

Полиморбидная патология в клинической практике (36 часов).

Клинические рекомендации по заболеваниям сердечно-сосудистой системы и крови в практике врача первичного звена (36 часов).

Клинические рекомендации по ревматическим заболеваниям и болезням почек в практике врача первичного звена (36 часов).

Клинические рекомендации по заболеваниям органов дыхания и пищеварительной системы в практике врача первичного звена (36 часов).

Электрокардиография: дифференциальная диагностика заболеваний и состояний сердечно-сосудистой системы (36 часов).

Клиническая электрокардиография (72 часа).

Основы электрокардиографии в клинической практике (36 часов).

Трудный диагноз в кардиологии (36 часов).

Воспалительные заболевания сердца (36 часов).

Программы аккредитованы баллами НМФО и соответствуют профессиональному стандарту. Преимуществом является широкий контингент врачебных специальностей в каждом цикле (до 25), что позволяет врачам набирать баллы по разным специальностям при наличии у них нескольких сертификатов. В преподавании программ циклов основной акцент сделан на клинические разборы сложных в плане диагностики и лечения случаев.

Специалисты Академии готовы проконсультировать вас по всем вопросам индивидуального подбора программы, поступления на обучение, этапов прохождения обучения.